昔の子どもたちの酷い状態について、前回(3月)お話ししました。では、今、子どもたちの状態はどうなのでしょう。昔は貧しさが虐待の大きな原因でしたが、今は当時よりは生活は安定しているように見えます。少なくとも日本では、路上で眠っているストリートチルドレンはあまり見かけません。

とはいっても、明らかには見えない形で、街をさまよう子どもたちは数多くいます。また、経済的に苦しい生活をしている子どもたちが多いことも事実です。ヤングケアラーの存在も近年明らかになってきました。子どもをめぐる厳しい環境は形をかえてたくさん存在しています。

ここでは、さまざまな問題のうち、児童虐待防止法で規定されている子どもの虐待に関する状況に的を絞って、考えてみたいと思います。

1.児童虐待の現状(厚生労働省の統計から)

2.虐待による子どもの死亡

3.虐待の数が増えたこと

4.私たちの意識の変化

1.児童虐待の現状(厚生労働省の統計から)

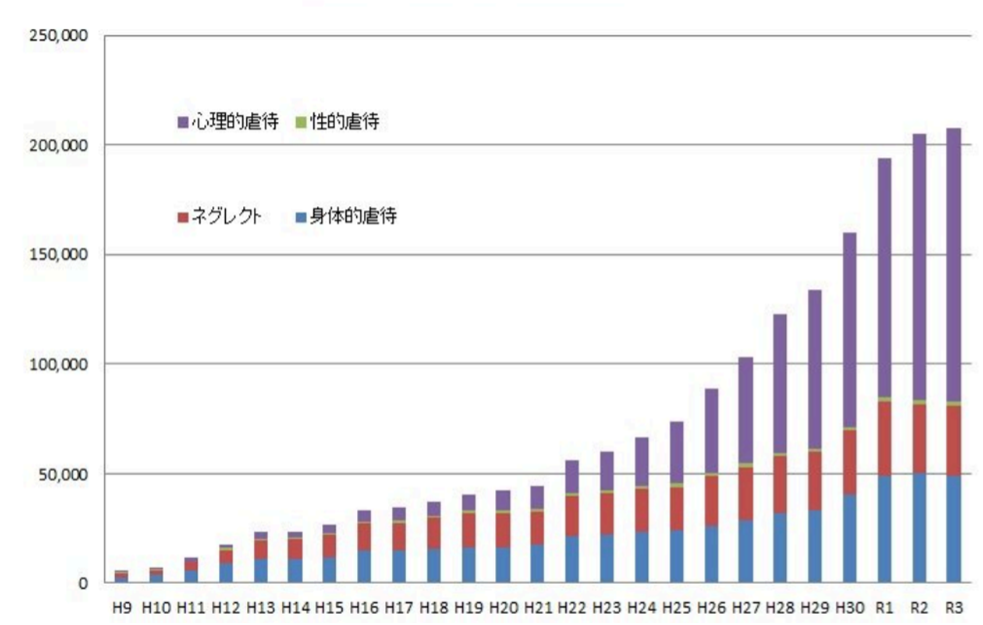

厚生労働省が発表した、児童相談所が受け付けた児童虐待関係の相談件数をグラフで見てください。平成9年の件数(5300件ほど)が令和3年には21万件と、24年間で40倍近くに増えています。直近の統計では、令和4年にはさらに増えて22万件になっています。身体的虐待、ネグレクト、性的虐待、心理的虐待のすべてが増加していますが、特に心理的虐待に対する相談が明らかに大きく増えています。また、こうした相談が、警察などからの通告によって始まることが増えているのも最近の特徴です。

児童相談所が対応した児童虐待関係の相談件数

2.虐待による子どもの死亡

虐待のなかでも、一番深刻なのはそれによって子どもが死んでしまう場合です。虐待に適切に対処できなかった結果、何も悪くない子どもが命を落としてしまうという一番悲惨な結果を招いてしまうこともあるのです。

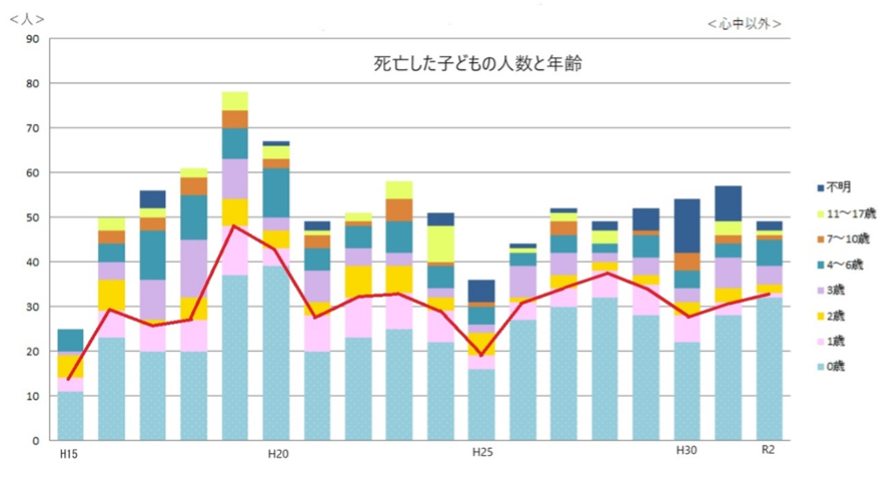

「死亡した子どもの人数と年齢」のグラフをご覧ください。

こども家庭審議会の児童虐待に関する専門委員会の報告によると、近年、虐待による子どもの死亡数は年間50件を超えています。つまり、1週間に1人の子どもが命を落としていることになります。グラフの中で赤線で示したのは、0~2歳の子どもの死亡数です。これを見ると、死亡した子どもの半数以上が2歳以下だということが判ります。つまり、幼稚園に行く前、主にお家で過ごしている子どもたちが多いのです。そして、1歳以下の乳児はさらに多くなり、ほぼ全体の48%を占めています。やはり抵抗力がなく、世話に手がかかる乳児が一番危険が大きいのだと判ります。しかも、ほぼ家の中にいるので、誰かが気づかないと救うことが難しいのです。

さらに、同じ調査で、加害者の40%が実母(実父は10%)だと報告されています。そのお母さんたちの1/3は育児不安を抱え、1/3は育児能力が低い傾向があり、予想外の妊娠だったという件数も1/3弱ありました。加害者となってしまったお母さんたちには、まじめな人が多く、子育てに真剣に取り組んでいた人もたくさんいます。テレビでよく放映される鬼のような親という姿からは程遠いことが多いのです。こうしたお母さんたちの中には、きっと助けてほしいと思っていた人も多いのではないかと思います。

3.虐待の数が増えたこと

虐待の数がものすごい勢いで増えたことには、本当に驚かされます。ただ、先ほどのグラフで示した虐待の数を見るときには、ちょっと注意が必要です。

それは児童相談所が扱った相談件数だということで、「虐待」の実数ではないということです。例えば、10年前には虐待だと見られなかったことに対して、子どもを取りまく人たちが虐待ではないかしら?と感じる、その感度が高まると、相談件数は増えます。また、虐待じゃないかと思っても、親子のことだからと黙っていた人たちが、虐待の通告の義務を知ることで、公共機関に通告するようになると、それでも相談件数は増えます。さらに、今までは、家庭内のことには干渉しないという方針の警察が、より積極的に関与するようになると、これも相談件数の増加につながります。

そんなわけで、このグラフに示されている数が、そのまま実際に行われていた虐待の状態を表しているわけではない、ということは忘れないようにしたいと思います。むしろ、昔からあった虐待が、誰かに気づかれることによって明らかにされてきたので数が大きく増えた、という面もあるのかもしれません。

4.私たちの意識の変化

子どもには守られる権利があって、子どもたちとかかわる大人には子どもを守る義務があること。児童虐待防止法ができたこともあり、私たちの子どもたちに対する意識や責任感は変わってきました。 そして、子どもに対する悲惨な結果を避けるために、私たちに何ができるのかを考え続けています。なかでも、子どもの虐待の危険を感じた人は「通告」をして知らせることが義務として認められたことは、大きな進歩の一つになりました。

ただ、通告は簡単ではありません。例えば、こんなことがありました。私の知り合いに双子の赤ちゃんを育てていた人がいるのですが、ひどく泣かれたときに虐待ではないかと通告されてしまったそうです。双子だとは知らなかった人が、あまりの激しい鳴き声に驚き、子どもを気遣ってとった行動の結果でした。それ以来、その知り合いは子どもを泣かせることにとても過敏になってしまったそうです。これは善意の行動の例ですが、中には子どもがうるさいことにイライラして気分が悪くなり、子どもの親に反省してもらおうと通告するような例もあるようです。もちろん、警察や専門家によって適切な対応がとられることになりますが、人と人との関係が難しくなることもあることでしょう。

こうした難しい面もありますが、やはり通告は子どもを守るうえで欠かせない制度です。特に、一番深刻な結果につながる乳幼児にとっては、周りの人の気づきと通告が本当に大きな役割をになっていると思います。そして、通告が、子どもだけでなく、子育てに悩んで孤立しているお母さんたちをも救う助けの手につながることもあるのです。

通告することの責任を感じるとためらいがちになりますし、通告するには勇気がいります。でも、不適切な通告をしてしまった結果と、通告をしなかったために起こってしまった結果では、その深刻さに大きな違いがあるように思います。さらに大事なことは、私たち自身の気づく力を高めることではないかと思います。子どもに接する人たちが、少しずつ気づきを深め、意識を高めてきたおかげで、少しずつですが子どもを守る環境が良くなってきたような気がします。この変化をほんの少しずつでも継続していくことが重要だと思っています。

5回にわたって、子どもの虐待についてお伝えしようと思います。第1回は「オレンジリボン・キャンペーン」(11月)、第2回「虐待ってなに?」(1月)、 第3回「昔の子どもたちは・・」(3月)、第4回「児童虐待の現状」(この回です)、そして最後の第5回「体罰のない子育て」と続く予定です。