令和5年12月22日に「こどもの居場所づくりに関する指針」が閣議決定されました。

昨今、地域のつながりの希薄化、少子化の進展により、こども・若者同士が遊び、育ち、学び合う機会が減少しています。

かつては当たり前だった「こども・若者が地域の中で育つこと」は、とても難しくなってしまいました。

空き地や路地裏など、こどもが自由に遊び、過ごせる場や、駄菓子屋のような子どもたちの社交場として機能していた居場所も急速にその姿を消しています。

その一方で、児童虐待の相談対応件数の増加や不登校、いじめの増加、貧困家庭の増加など、生きにくさを抱える子どもたちは増えており、そうした不安定な足元を支える支援や居場所の必要性は増すばかりです。

今回はそんな子どもたちの居場所づくりと、そこに関わる大人が起点となる絆づくりについてお話しようと思います。

1. こどもの居場所づくり

2. 居場所YURARAのご紹介

3. 居場所における絆づくり

1.こどもの居場所づくり

「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査(文部科学省)」によると、小・中学校の不登校児童生徒数は11年連続で増加し約34万6千人、うち学校内外の機関等で専門的な相談・指導等を受けていない児童生徒数が約13万4千人、うち90日以上欠席している児童生徒数が約6万7千人といずれも過去最多となりました。また、高等学校の不登校の生徒数も約6万9千人と過去最多となりました。

こどもの居場所は、「家でも学校でもなく居場所と思えるような場所」です。

こうしたこどもの居場所は、不登校の受け皿となるだけでなく、貧困や孤立、小さくなる地域のコミュニティの活性化にもつながっています。

大人や第3者が思う居場所と、こどもや若者が望む居場所とギャップがあるため、こどもや若者が、「居たい」「行きたい」「やってみたい」と思えるような場をつくる視点が大切です。

居たい:誰かとつながることができること、安全・安心な場であること等

行きたい:行くきっかけがあること、自分を受け入れてくれる誰かがいること等

やってみたい:自分の意見を言える、聴いてもらえること、あこがれを抱ける人がいること等

こども食堂や学習支援、プレーパークや学童など、様々な居場所がある中で、近年こどもの居場所の新たな展開として、「フードパントリー※」も拡大しています。

居場所に求められる機能は多岐にわたっており、居場所を通じて社会の大人が地域の子どもたちを見守る姿勢が求められているのです。

※フードパントリーとは、経済的な事情等により、支援を必要とする個人・世帯に対し、フードバンクや企業・団体などから提供を受けた食品等を提供し、生活の困りごとがある方を必要に応じて行政や関係機関などにつなげる活動。

2.居場所YURARAのご紹介

子どもたちの居場所の一例として、居場所YURARA(練馬区立勤労福祉会館:毎週土曜13時~17時に開催)のご紹介をします。

YURARAは、NPO法人BOONが運営している子どもたちの居場所で、「学校にも、家庭にも、自分が居て良い場所のない子どもが増えている」という現代社会の抱える課題へアプローチするため、設立されました。

不登校や引きこもりなど、様々な理由で社会的に孤立している子どもたちが、周囲の大人や仲間と共に安心して過ごす中で、さまざまな体験を通じて自信を取り戻し、前に進む意欲を持つことが出来る場を目指して活動しています。

子どもたちを支えるボランティアスタッフは、毎週土曜日の本活動に、設立半年で累計160名以上の方が参加しており、お互いに支え合うボランティア社会の広がりも感じます。

このように、子どもの育ちに目を向ける大人が増えていくことも含め、子どもをまん中にした取り組みが持つ力はとても大きく、「子どもたちにとって良い取り組み」の先には、「大人も含めた社会にとって良い取り組み」がつながっているのですね。

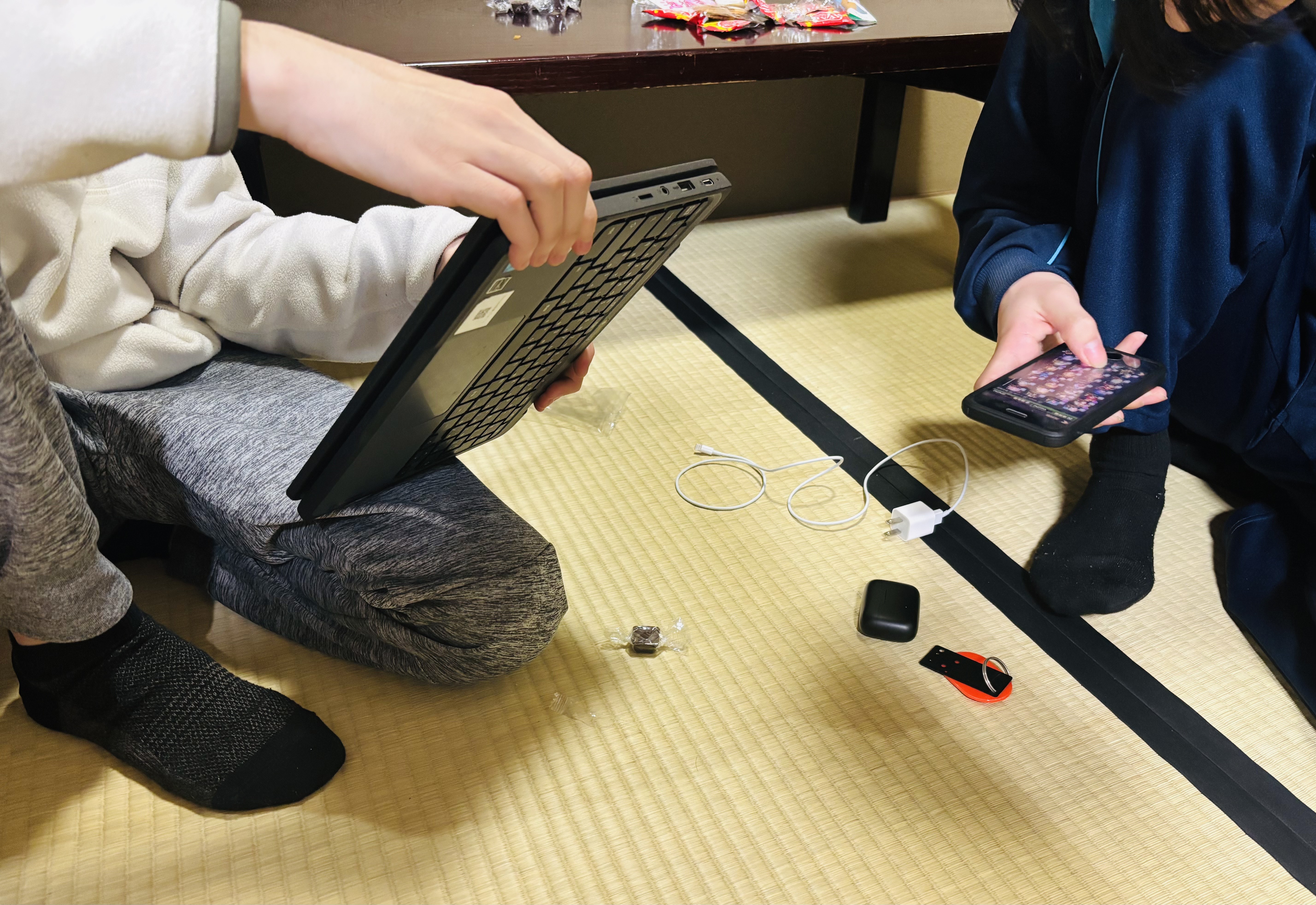

この日も、子どもたちは各々自分のペースで遊びにやってきました。

なんとなく誰かと話をしたい子、ここで友達になった子と待ち合わせをしてゲームをしたい子、部活帰りに顔を出してそのまま仲間と談笑する子など、、、

15時のおやつを挟み、スタッフの見守りがある中でゆったりとした時間を過ごす子どもたち。

「成績が上がったことを○○さん(スタッフ)に伝えておいて」

「部活で○○をやって大変なんですよ」

この日集まった子どもたちは中高生、タイミングを見ながら声をかけると、いろんな話を自分から話してくれます。

伝えたい人がいる、話したい友だちがいる。

思い思いの活動に夢中になる彼らが安心して過ごせる場であることが何よりも大事だと感じます。

ここに来る子どもたちにとっては、「いつもそこで待っていてくれる人がいること」が一番大切なのかもしれない、そんなことを感じました。

3.居場所における「絆」づくり

「絆」について有名な心理学の理論に、アメリカの犯罪学者トラヴィス・ハーシが1969年に提唱した社会的絆理論があります。社会的絆理論は、「人はなぜ犯罪を犯すのか」という視点ではなく、「人はなぜ犯罪をしないのか」という反対の視点からスタートしていることがで、ハーシは、「社会的絆が弱まった時や切れてしまった時に犯罪行動が発生しやすいこと」を明らかにしました。

犯罪の抑止力となり得る社会的絆は、

①愛着(愛着のある人間関係を失いたくないという気持ち)

②投資(積み上げてきたものを無駄にしたくないという気持ち)

③巻き込み(日々忙しくしていると犯罪のことを考える時間がない)

④信念(社会のルールを守るべきだという信念)

の4つがあげられます。

この視点は、子どもの居場所についても参考になる考え方だと感じます。

居場所の中で、子どもは自分と同じような悩みを抱える仲間と出会い、人間関係をつくっていきます。

かかわる大人の温かい見守りの中で、自信を取り戻し、自己受容や他者理解の経験を重ね、前に進む力を育んでいきます。

とくに、仲間との「絆」は、大事な土台となります。

「居場所」には、大人とのかかわりのみならず、子ども同士のつながりが活性化するような取り組みを意識することが求められるのだといえるでしょう。